日々のデザイン制作現場で交わされる「なんとかいい感じにして」「すぐできるでしょ?」という言葉。軽く聞こえるその一言が、Webデザイナーにとっては大きな負担と混乱をもたらすことがあります。

今回の調査では、非デザイナーからの“困った指示”がどのように生まれ、なぜ繰り返されるのかを探るとともに、現場がより良い協働関係を築くためのヒントを明らかにしました。

目次

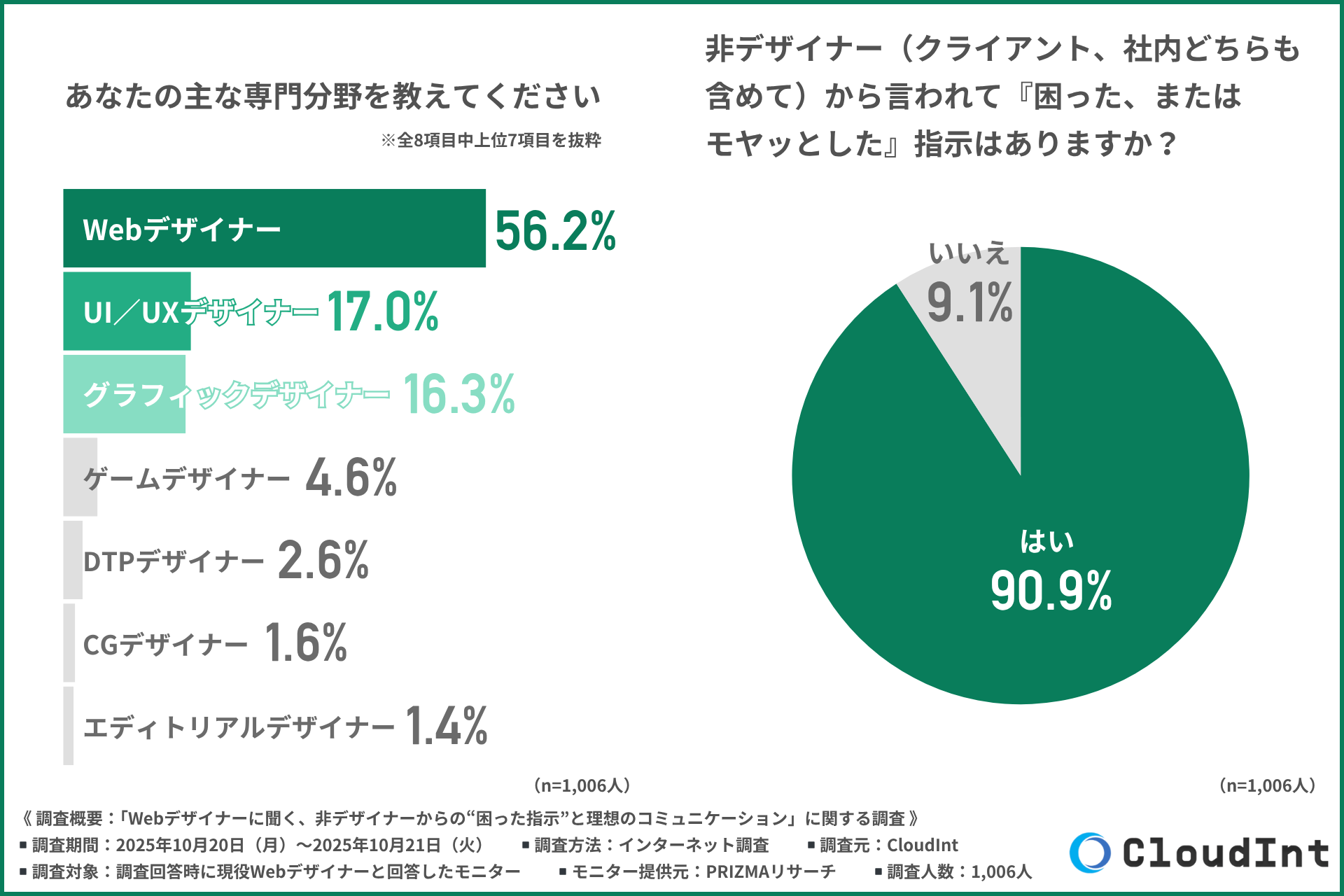

調査概要

【調査期間】2025年10月20日(月)~2025年10月21日(火)

【調査方法】PRIZMAによるインターネット調査

【調査人数】1,006人

【調査対象】調査回答時に現役Webデザイナーと回答したモニター

【調査元】CloudInt(https://cloudint.jp/)

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

9割のWebデザイナーが“困った指示”を経験——構造的な問題が依然として根深い

調査によると、Webデザイナーのうち『非デザイナーから困った指示を受けたことがある』と答えた人は90.9%。ほぼ全員が、言葉の曖昧さに起因するトラブルを経験していることがわかりました。こうした問題は、単なる意思疎通のズレではなく、職種間の知識格差や組織構造にも根ざしています。

デザインの成果物は、目に見える「ビジュアル」で評価されるため、非デザイナーは“見た目さえ良ければいい”と考えてしまいがちです。しかし、実際のデザインは「目的」「導線」「ターゲット」を踏まえた戦略的な設計行為。これらが理解されないまま依頼が進むことで、“感覚頼り”の曖昧な依頼が生まれるのです。

また、制作工程の専門性が見えにくく、非デザイナーが作業難易度を低く見積もる傾向もあります。こうした構造的な問題が積み重なることで、現場の摩擦や手戻りが増え、生産性を下げているのが実態です。

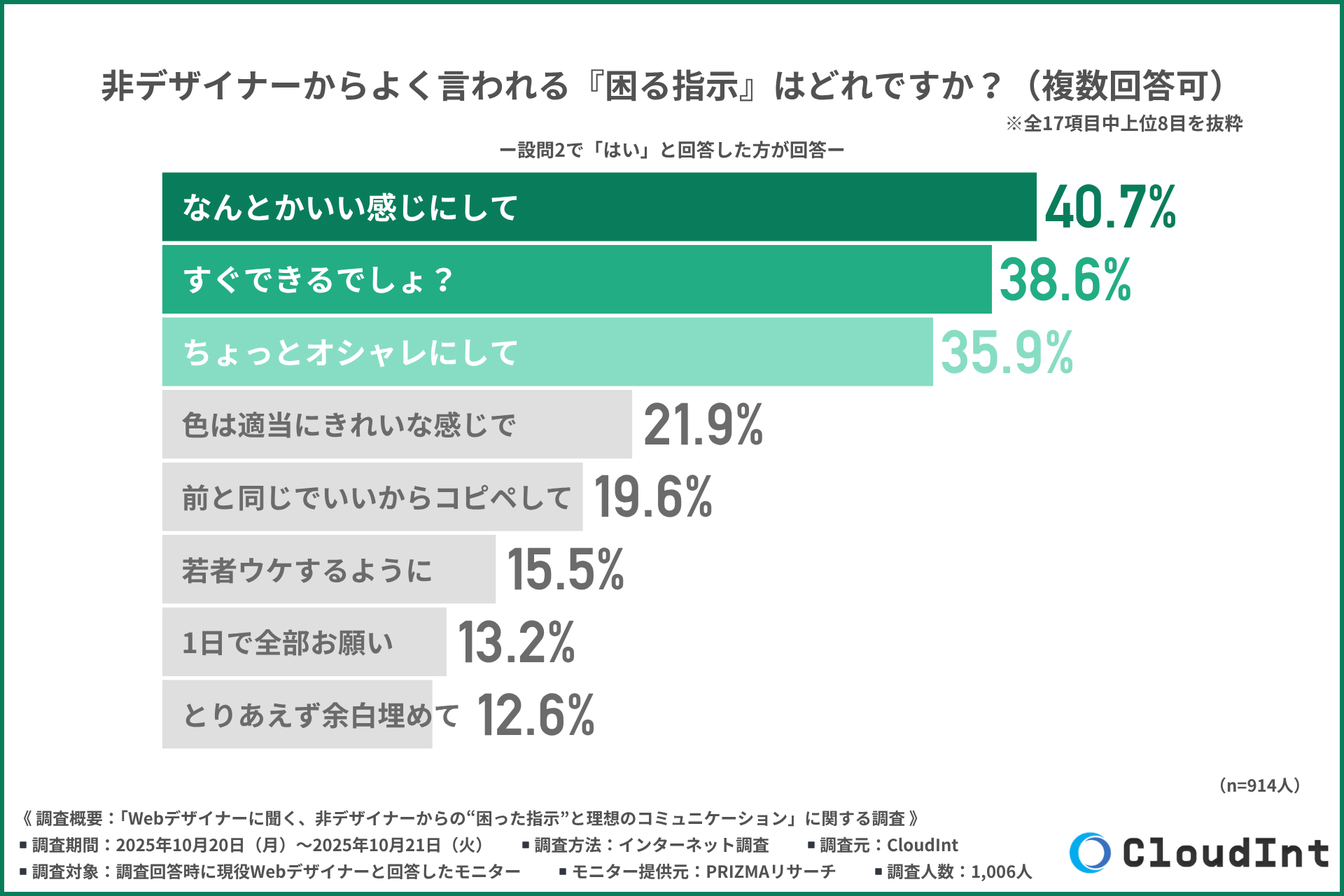

“困った指示”ランキング——最も多いのは「なんとかいい感じにして」

非デザイナーから言われて困る指示として最も多かったのは、『なんとかいい感じにして(40.7%)』。続いて『すぐできるでしょ?(38.6%)』『ちょっとオシャレにして(35.9%)』が上位に挙がりました。

これらの指示はいずれも、依頼者が完成イメージを明確に言語化できていないことを示しています。たとえば“いい感じ”という表現は、依頼者の主観に大きく左右され、何が「いい」とされるのかが不明確です。その結果、修正が増え、時間もコストも浪費するケースが少なくありません。

背景には「デザイン=センスや感覚」という誤解が根強く残っており、目的共有や戦略設計の重要性が軽視されている現実があります。言い換えれば、非デザイナーが“結果だけ”を求め、過程を理解していないことが、すれ違いを生む大きな原因なのです。

デザイナーの対応——対立よりも“翻訳力”で乗り越える

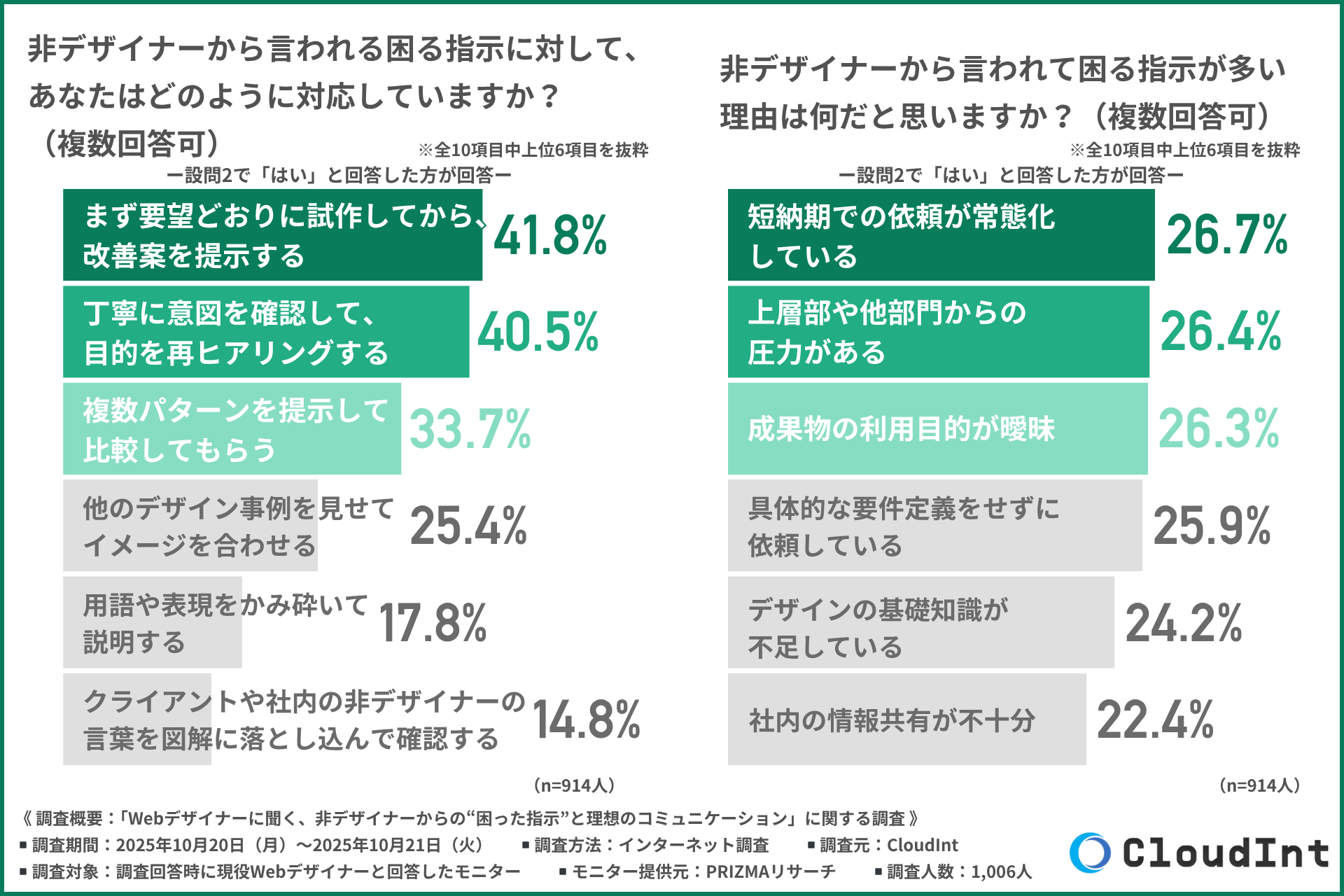

困った指示を受けたときの対応については、『まず要望どおりに試作してから改善案を提示する(41.8%)』『意図を確認して目的を再ヒアリングする(40.5%)』が上位に挙がりました。多くのデザイナーが、対立を避けつつ「見える形」で理解を合わせようと努めています。

このアプローチの背景には、デザインの本質である“可視化”の考え方があります。言葉では伝わらないニュアンスを、実際のデザイン案を通して共有し、そこから対話を深めていく。デザイナーが持つこの“翻訳力”こそ、非デザイナーとの協働を支える大きな強みです。

「困った指示が多い理由」として最も多かったのは『短納期での依頼が常態化している(26.7%)』。続いて『上層部や他部門からの圧力(26.4%)』『成果物の目的が曖昧(26.3%)』が挙がりました。時間に追われる中で十分な打ち合わせができず、「とりあえず作ってほしい」という形で依頼が飛んでくる構造が根本原因といえます。

また、依頼の経路が複雑な企業では、上司・営業・マーケティングなど複数の意見が混ざり、現場に届くころには意図が変わっているケースも少なくありません。こうした“伝言ゲーム型の依頼構造”も、現場を疲弊させる一因です。

改善の鍵は「要件定義」と「目的共有」——信頼関係の起点は準備段階にある

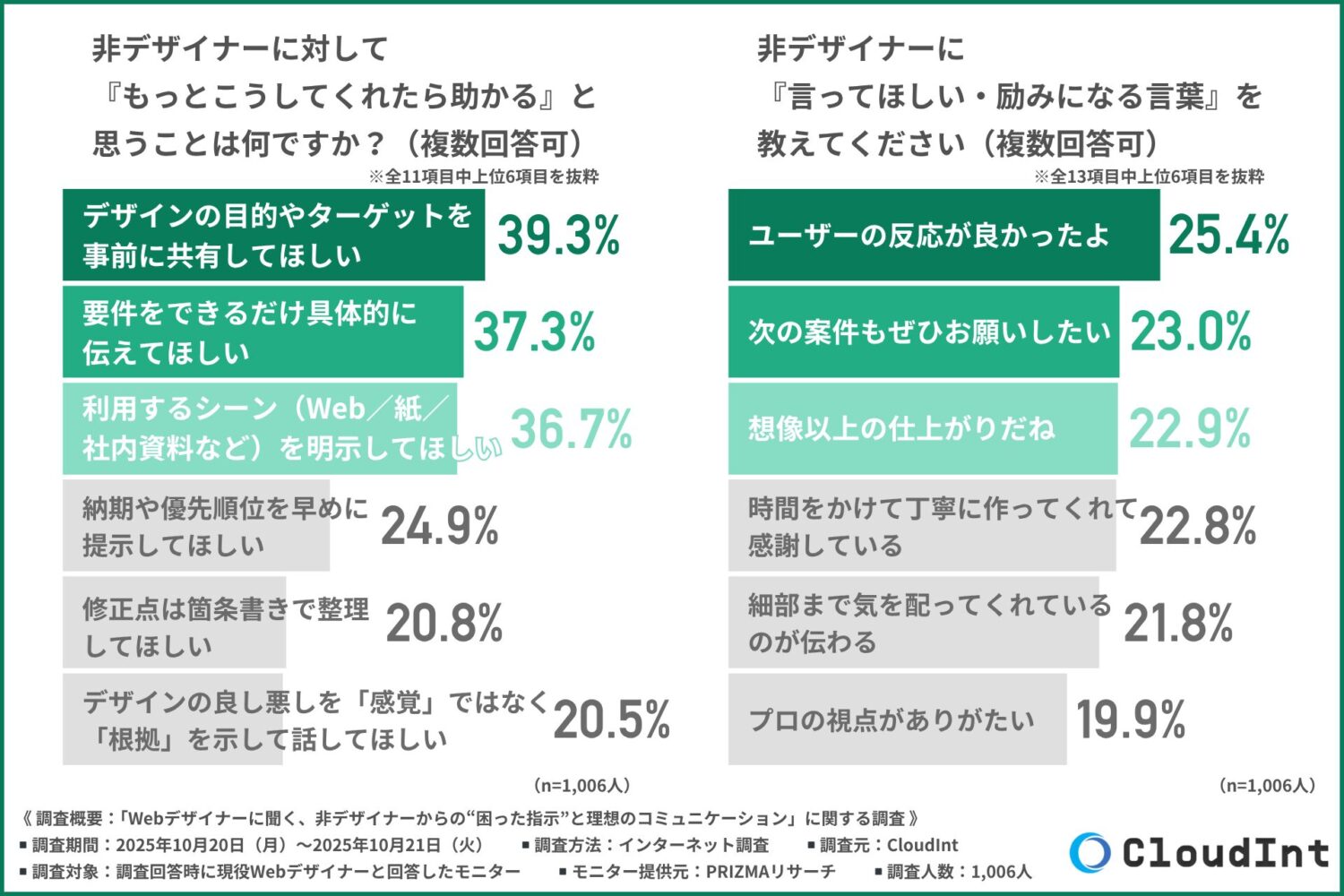

デザイナーが非デザイナーに「こうしてほしい」と感じる行動として最も多かったのは、『デザインの目的やターゲットを事前に共有してほしい(39.3%)』。次いで『要件をできるだけ具体的に伝えてほしい(37.3%)』『利用シーンを明示してほしい(36.7%)』が挙がりました。

この結果は、問題の核心が「依頼の前段階」にあることを示しています。多くのトラブルは制作過程ではなく、スタート時点での情報不足や目的の不明確さに起因しています。言い換えれば、事前の要件定義こそが“良いコミュニケーション”の出発点なのです。

また、デザイナーが非デザイナーに「言ってもらえると嬉しい言葉」としては、『ユーザーの反応が良かったよ(25.4%)』『次もお願いしたい(23.0%)』『想像以上の仕上がりだね(22.9%)』が上位に。これは、デザイナーが“技術的評価”よりも“成果の共有”や“信頼”を求めていることを表しています。

非デザイナーとの『Webリテラシーギャップ』——知識の差よりも理解の姿勢が問われる

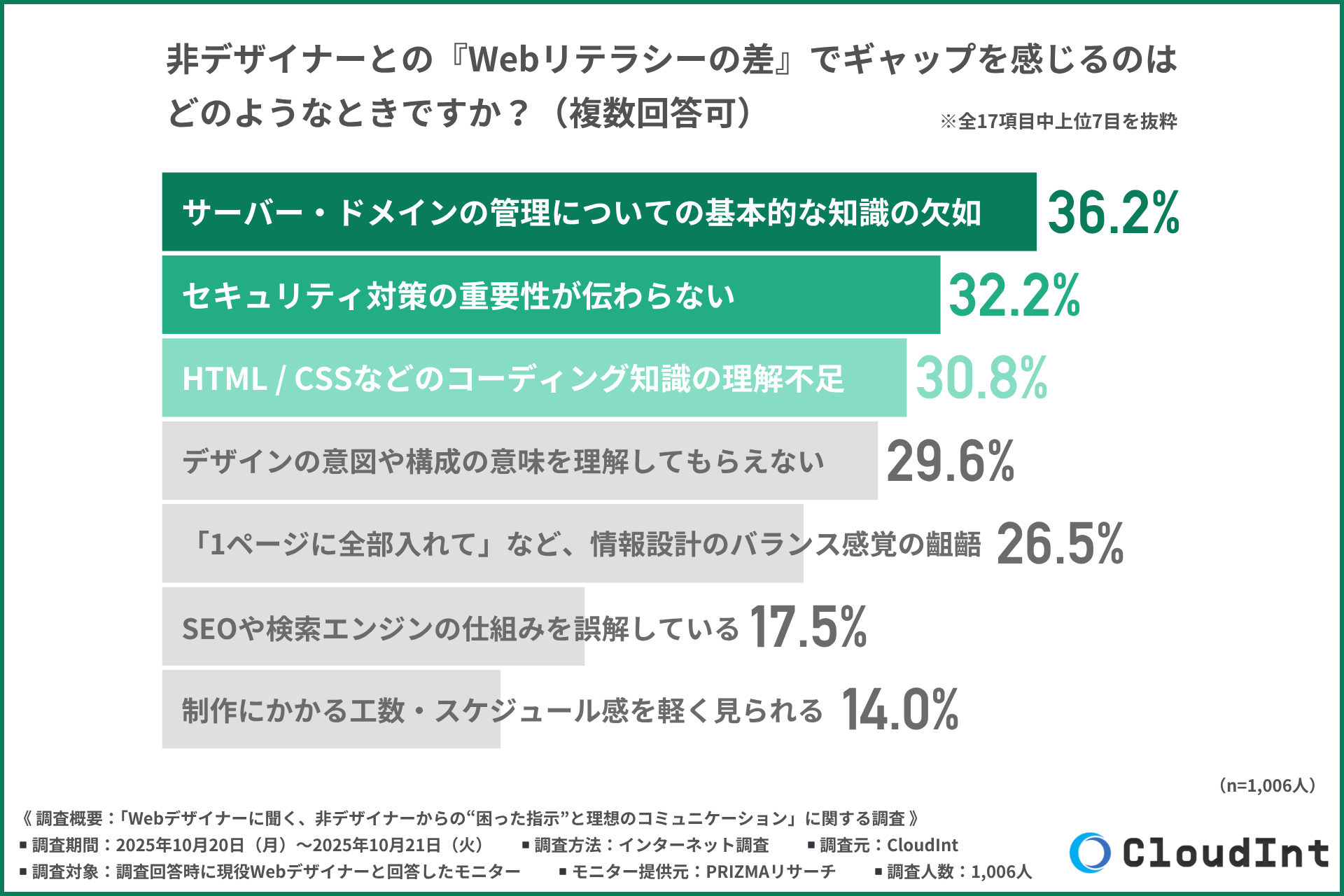

Webデザイナーが非デザイナーとのやりとりでギャップを感じる場面として最も多かったのは、『サーバー・ドメインの管理についての基本的な知識の欠如(36.2%)』でした。次いで『セキュリティ対策の重要性が伝わらない(32.2%)』『HTML/CSSなどのコーディング知識の理解不足(30.8%)』が続きます。これらはいずれも技術的な知識の不足に見えますが、実際には「学んでいない」よりも「関係ないと思っている」ことが原因である場合が多いのが現実です。

また、『デザインの意図や構成の意味を理解してもらえない(29.6%)』『“1ページに全部入れて”など情報設計のバランス感覚の齟齬(26.5%)』といった項目からも、非デザイナー側の“見た目中心の理解”が浮き彫りになっています。Web制作は見える部分だけではなく、情報の設計、ユーザー導線、セキュリティやパフォーマンスなど複数の観点で構成されています。デザイナーの多くは「知識不足そのものよりも、理解しようとする姿勢の欠如」にギャップを感じているのです。

つまり、知識を詰め込むよりも“相互理解を前提にした会話”が重要。専門外の領域でも、「なぜそうするのか?」を聞く姿勢や「任せるけれど理由は知りたい」という好奇心があるだけで、チームの連携力は大きく変わります。知識よりも姿勢——これが、ギャップを埋める第一歩といえるでしょう。

ギャップは埋められる——“要件定義”と“目的共有”が信頼構築のカギ

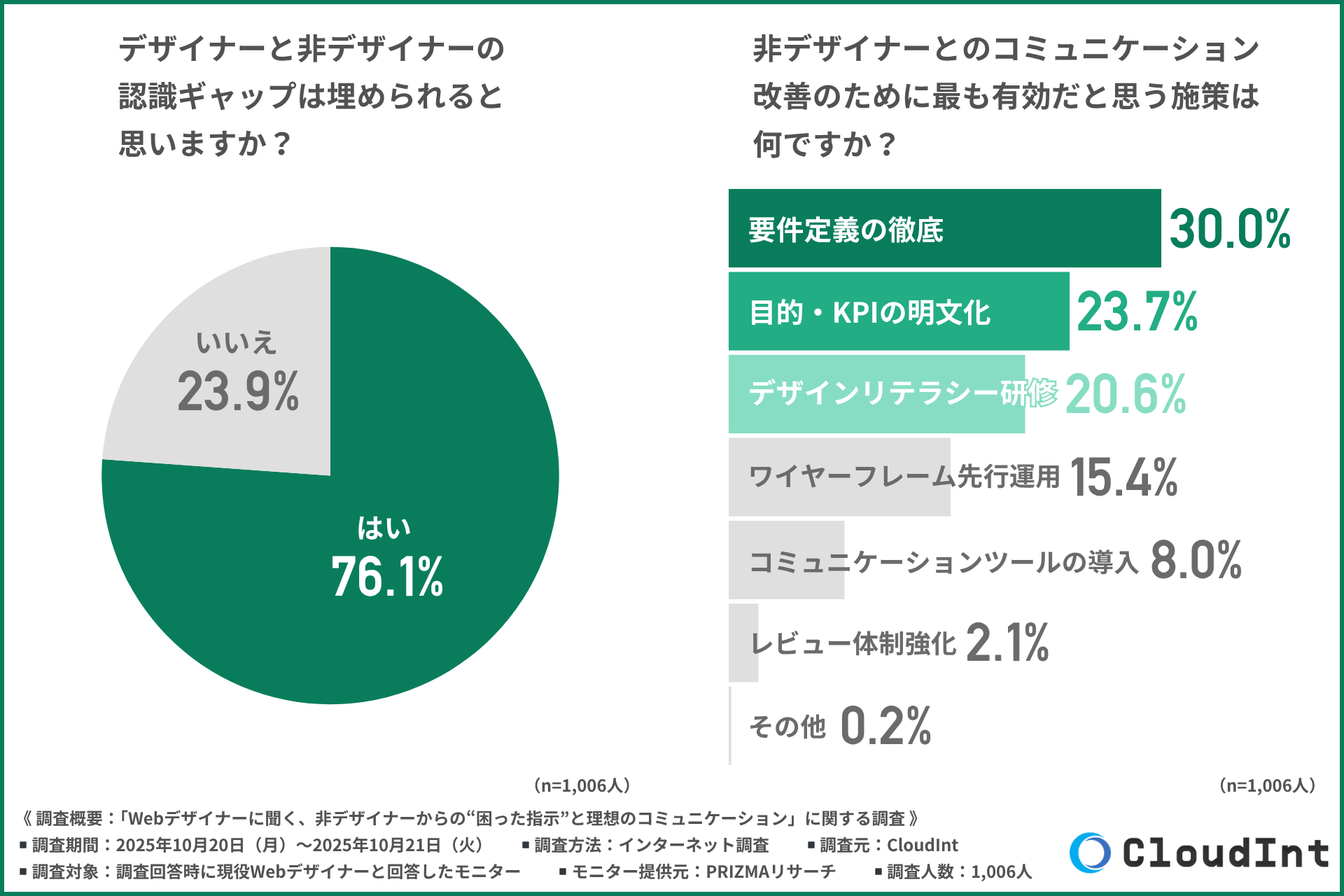

調査では、76.1%のWebデザイナーが「認識ギャップは埋められる」と回答しました。この数字は、デザイン現場において“あきらめ”よりも“希望”が勝っていることを示しています。デザイナーたちは、非デザイナーとの協働を「改善可能な課題」と捉えており、実際にその手段も明確に見えています。

最も有効な施策として挙げられたのは『要件定義の徹底(30.0%)』。次いで『目的・KPIの明文化(23.7%)』『デザインリテラシー研修(20.6%)』が続きました。これらはいずれも「事前準備」に関する取り組みです。トラブルの多くは制作途中ではなく、スタート段階で目的や方向性が曖昧なまま進むことに起因しています。

結論として、ギャップを埋めるために必要なのは専門知識ではなく、「共通言語をつくる姿勢」です。デザインを理解する努力と、非デザイナーのビジネス的視点を尊重する意識。その相互理解の積み重ねこそが、信頼に基づく強いチームをつくる鍵となります。

【まとめ】“リスペクト”が生む良いデザイン——対話と共通言語がチームを強くする

今回の調査で明らかになったのは、曖昧な指示が単なる“コミュニケーションのズレ”ではなく、組織構造や文化的背景に根ざした問題であるということです。デザイナーが困惑する背景には、短納期や目的の不透明さ、そして専門性への理解不足があります。

しかし同時に、Webデザイナーの多くは「まず見せて、そこから話す」という対話的な姿勢をとっており、問題を前向きに乗り越えようとしています。重要なのは、非デザイナーが「指示する側」ではなく「共に作るパートナー」であるという意識を持つことです。

“いい感じにして”という言葉が、“目的に沿って良い結果にしてほしい”という明確な対話に変わるとき、現場の空気は大きく変わります。デザインを通じて築くのは成果物だけではなく、信頼と共創の文化です。これこそが、これからの時代に求められる“理想のコミュニケーション”といえるでしょう。

<当調査の利用に関して>

当調査データを引用・転載する場合は「出典:CloudInt」と明記してください。

出典元として下記ページへのリンクをお願いいたします。

https://cloudint.jp/press-release08/

Webデザイン・プログラミング学習メディア「CloudInt」

CloudInt(https://cloudint.jp/)は、Webデザイン・プログラミング学習やIT転職に関する最新情報を発信する専門メディアです。未経験者から現役デザイナーまで、スキルアップやキャリア形成に役立つ実践的な情報をわかりやすく届けています。

運営概要

運営:株式会社Textrade

所在地:〒107-0062 東京都港区南青山2丁目2番15号-5F

設立:2021年3月1日

事業内容:WEBメディア運営、WEB制作事業、モバイルアプリ制作事業、SNS運用代行事業、SEOコンサルティング事業

公式サイト:https://business.textrade.org/

-

Webデザインスクールのおすすめランキング10選【2026年最新】

更新日:2026年1月27日

-

副業におすすめのWebデザインスクール10選【案件紹介対応】

更新日:2026年2月4日

-

転職・就職支援に強いWebデザインスクールおすすめ9選【2026年最新】

更新日:2026年1月27日

-

フリーランス/独立に強いWebデザインスクールおすすめ9選【2026年最新】

更新日:2026年1月27日

-

主婦・女性におすすめのWebデザインスクール10選【未経験でも挫折しにくい】

更新日:2026年1月27日