AIの進化が止まらない今、エンジニアたちはこの変化をどう受け止め、どう未来を描いているのでしょうか。CloudIntは現役エンジニア1,008名を対象に「AI時代におけるエンジニアの意識とキャリアへの影響」に関する調査を実施しました。結果からは、AI活用が業務効率だけでなくキャリア観にも大きく影響している実態が明らかになりました。

目次

調査概要

【調査期間】2025年10月20日(月)~2025年10月21日(火)

【調査方法】PRIZMAによるインターネット調査

【調査人数】1,008人

【調査対象】調査回答時に現役Webデザイナーと回答したモニター

【調査元】CloudInt(https://cloudint.jp/)

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

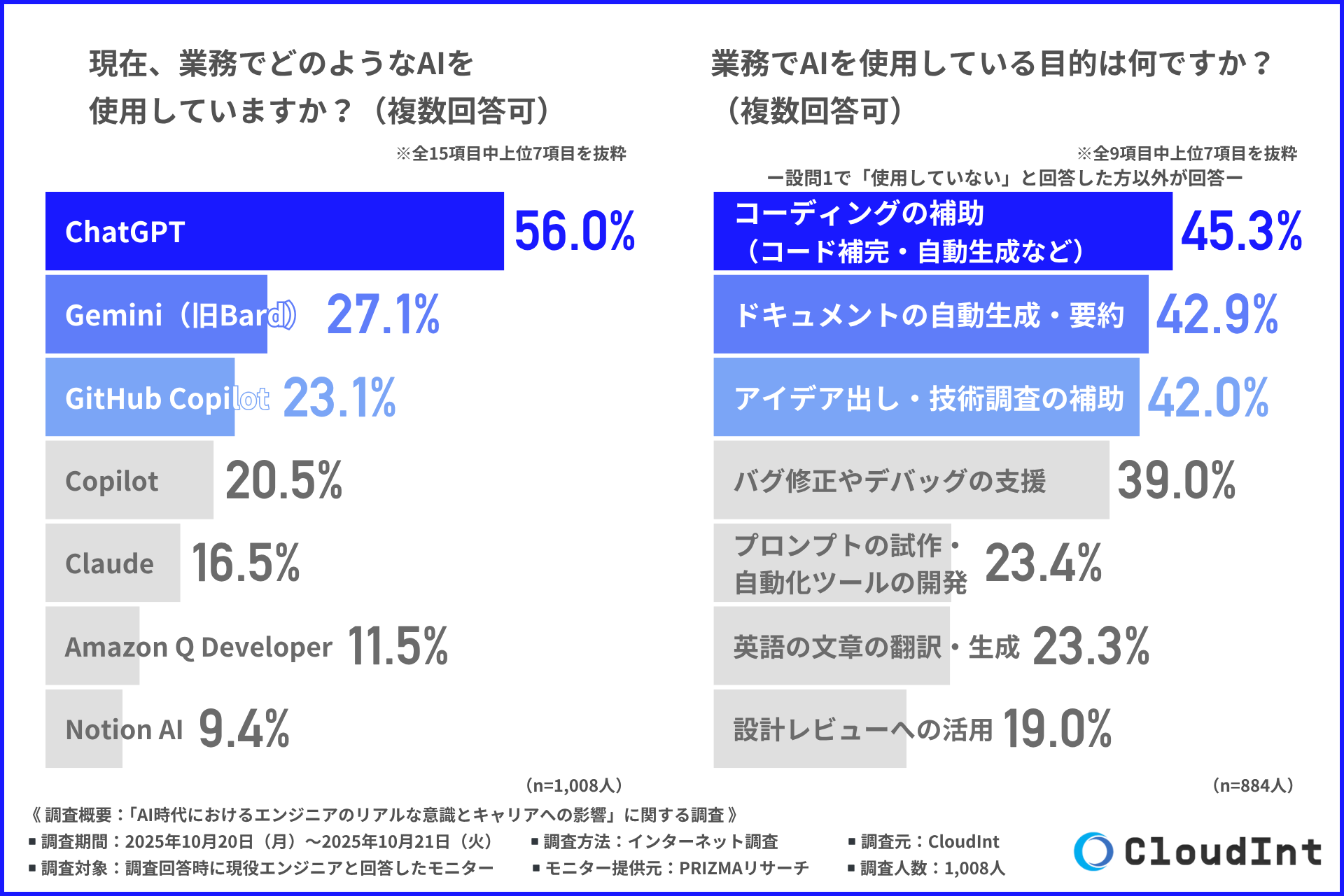

業務で最も使われているAIは「ChatGPT」——AIはすでに開発現場の"共通ツール"に

調査の結果、業務で最も利用されているAIは「ChatGPT(56.0%)」が圧倒的トップ。続いて「Gemini(旧Bard)(27.1%)」「GitHub Copilot(23.1%)」が続きます。すでに半数以上のエンジニアがAIを日常的に利用しており、"特定の人だけが使うツール"ではなく"共通の開発環境の一部"になりつつあることが分かります。

AIを使用する目的としては「コーディングの補助(45.3%)」「ドキュメントの自動生成・要約(42.9%)」「アイデア出しや技術調査の補助(42.0%)」が上位に。AIは単なる効率化の道具ではなく、"思考のパートナー"として使われていることが特徴的です。特に、コードレビューやドキュメント整理といった「時間を取られるが重要な作業」をAIが担うことで、エンジニアはより創造的な業務に集中できるようになっています。

こうした結果は、AIが開発現場で「代替」ではなく「拡張」として機能していることを示しています。エンジニアの仕事がAIに取って代わられるのではなく、AIを使うことで業務の質を高め、スピードを加速させる時代がすでに始まっているのです。

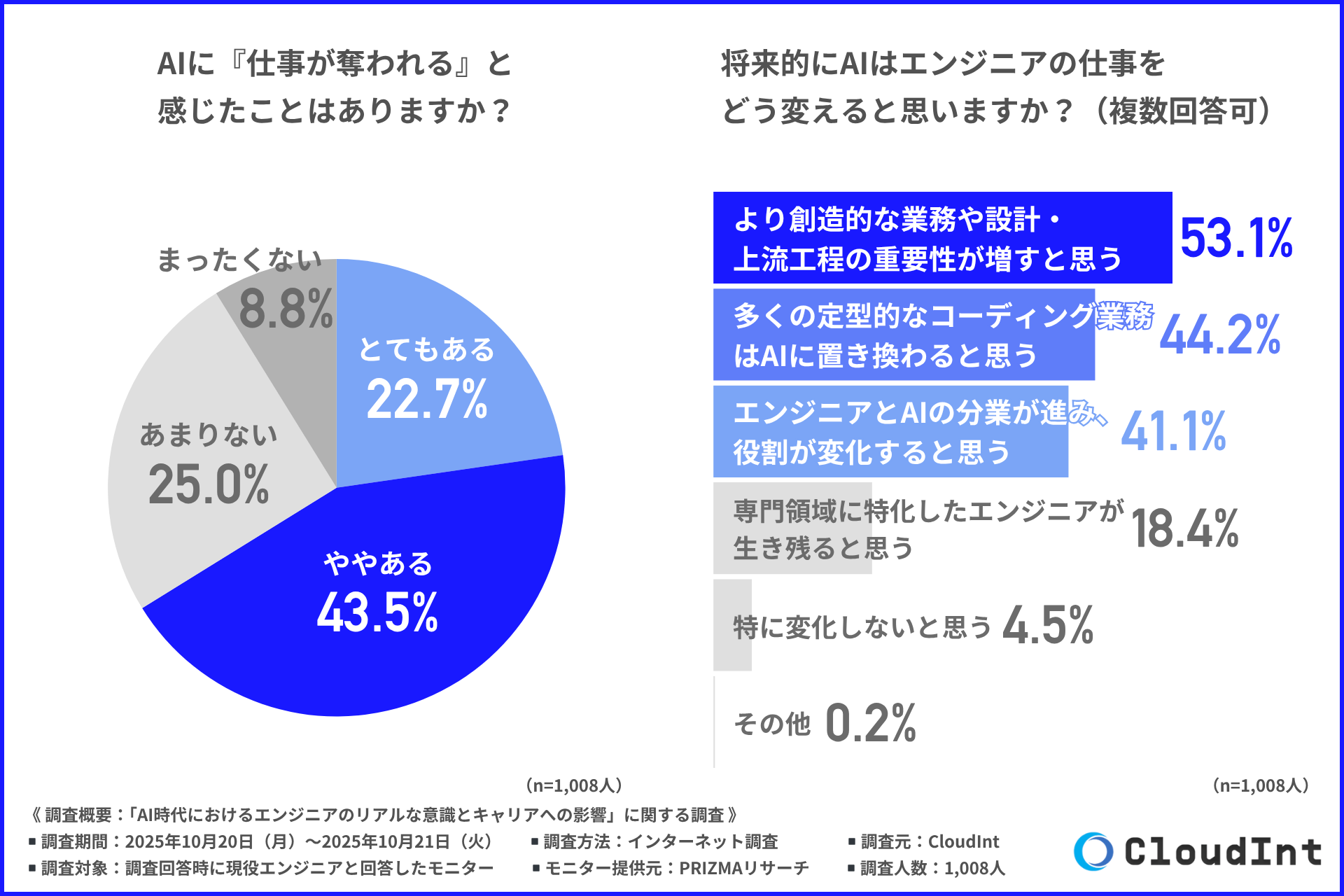

"仕事を奪われる"不安は7割が感じる一方で、半数以上が「AIで仕事の質が上がる」と回答

「AIに仕事を奪われると感じたことがある」と回答した人は全体の66.2%にのぼりました。不安の背景には、AIがコード生成やテスト自動化を高速で行えるようになった現実があります。しかし、その一方で多くのエンジニアは、AIの導入が「自分たちの仕事の価値を高めるチャンス」でもあると捉えています。

実際、「AIによってより創造的な業務や上流工程の重要性が増す」と答えた人は53.1%。「定型的なコーディング業務はAIに置き換わる」と回答した人(44.2%)を上回っています。つまり、AIによる自動化はエンジニアの"居場所を奪う"のではなく、"役割を進化させる"方向に働いているのです。

また、「エンジニアとAIの分業が進み、役割が変化する」と答えた人も41.1%にのぼり、AIが単なるツールではなく"チームの一員"として意識され始めていることが分かります。こうした変化を前向きに受け入れる姿勢こそが、これからのエンジニアに求められるスキルといえるでしょう。

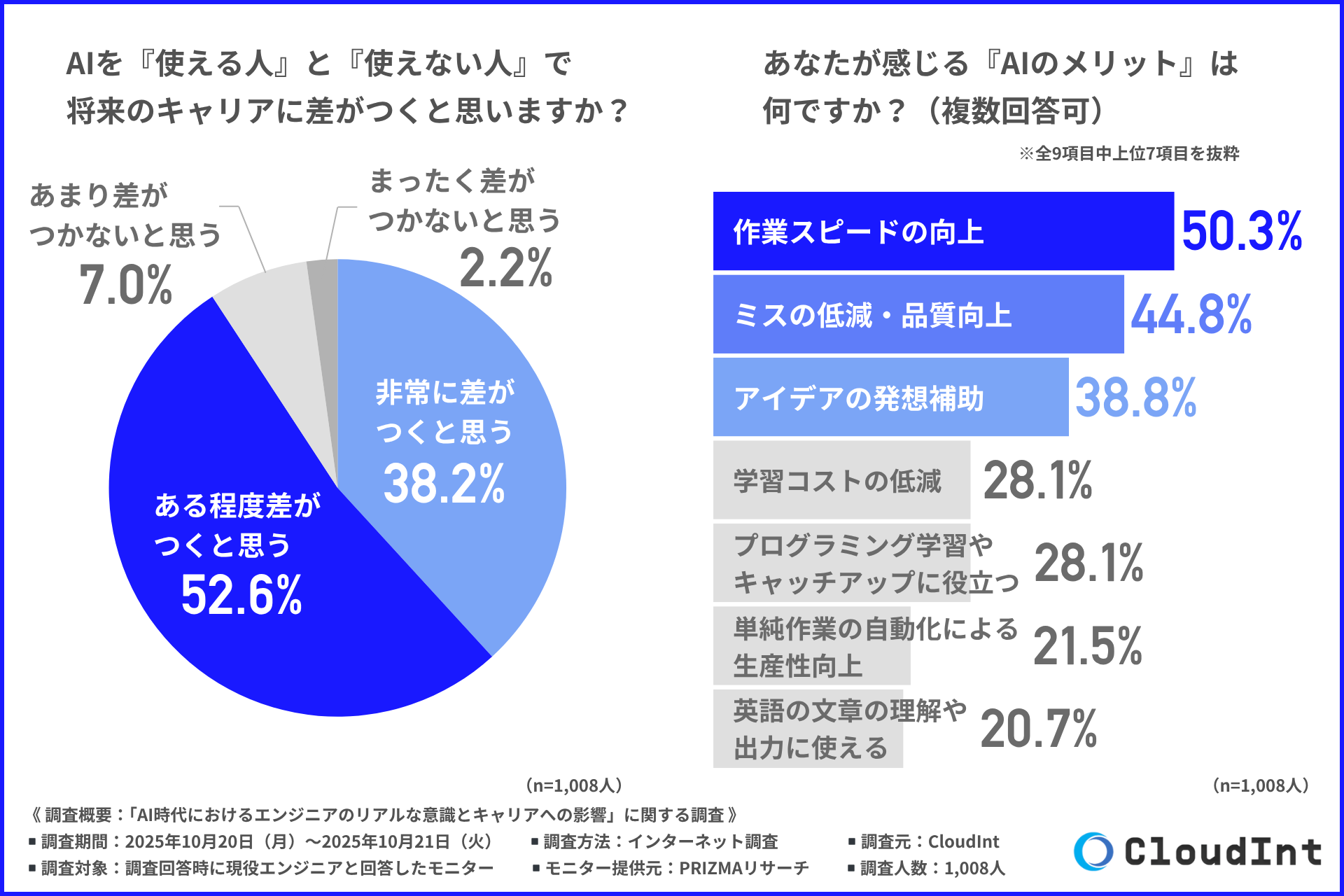

"AIを使える人"と"使えない人"でキャリアに差——スピードと発想力が鍵に

「AIを使える人と使えない人で将来のキャリアに差がつくと思う」と答えた人は90.8%にのぼりました。すでに多くのエンジニアがAI活用を"必須スキル"と認識しており、学習速度や情報整理力が新たな評価軸になりつつあります。

AIのメリットとしては「作業スピードの向上(50.3%)」「ミスの低減・品質向上(44.8%)」「アイデア発想の補助(38.8%)」が上位。AIを活用することで、単に効率化するだけでなく、発想の幅や問題解決の質を高めることができると感じていることがわかります。

つまり、AIスキルとは"技術"だけでなく"思考力を広げる力"でもあるということです。AIの使い方を理解することは、単なるツール操作ではなく、論理的思考や課題設定の質を磨くことにつながります。今後のキャリア形成においては、AIをどう"使いこなすか"よりも、"どう共に考えるか"が問われていくでしょう。

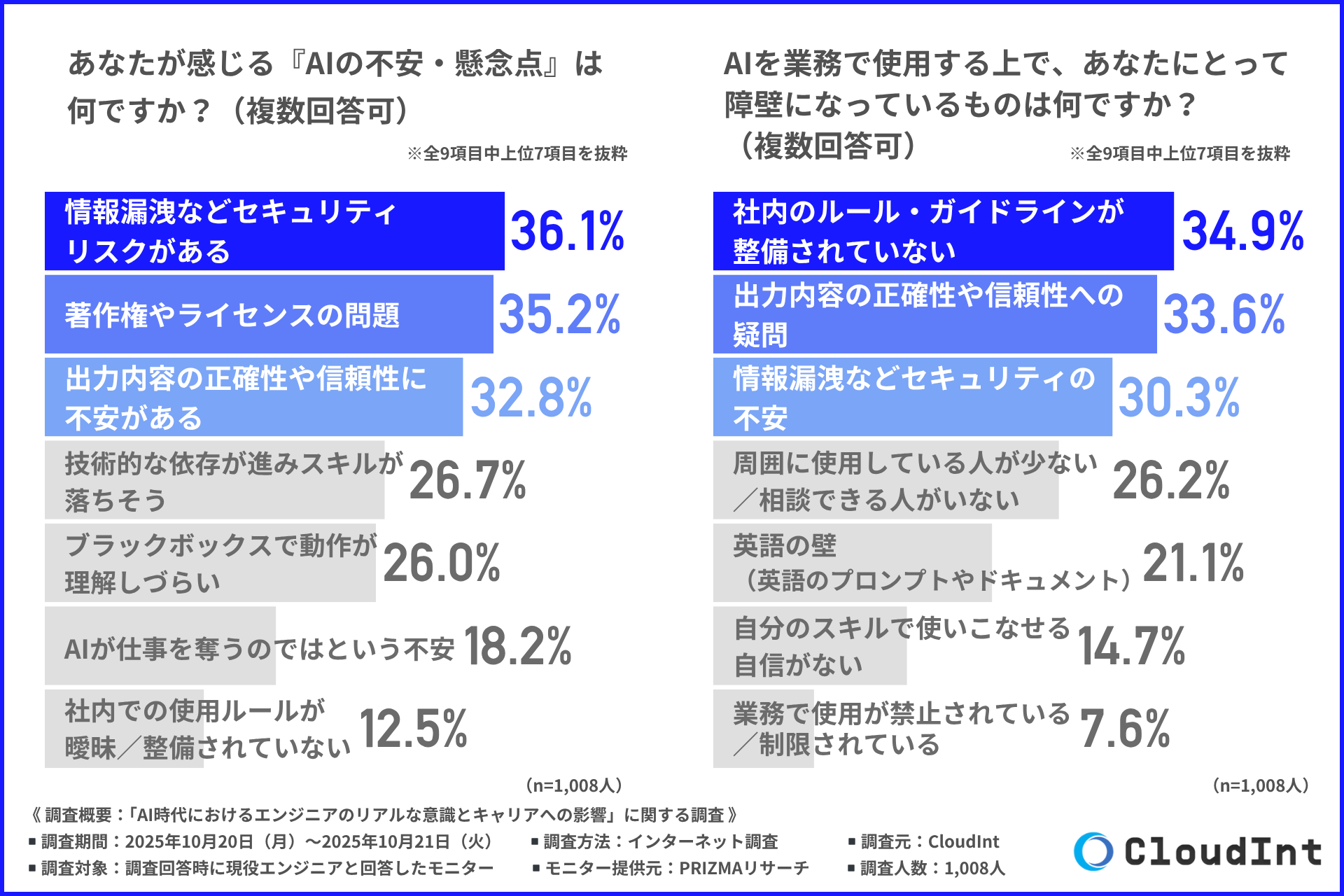

AI活用の壁は「ルール整備」と「セキュリティ不安」——組織が変わらなければ活用は進まない

AI導入に前向きな姿勢が広がる一方で、課題も明確になっています。最も多かった不安は「情報漏洩などのセキュリティリスク(36.1%)」で、次いで「著作権やライセンス問題(35.2%)」「出力内容の正確性・信頼性(32.8%)」が続きました。AIが生み出すアウトプットの品質に対する不安は依然として大きく、業務活用にはガイドライン整備が不可欠であることが分かります。

また、業務上の障壁としては「社内ルール・ガイドラインが整備されていない(34.9%)」「出力内容への疑問(33.6%)」「セキュリティ不安(30.3%)」が上位。AIを活用する意欲はあるものの、組織のルール整備が追いついていないことが課題として浮き彫りになりました。AI活用を個人任せにするのではなく、企業全体としてリスクマネジメントと運用ルールを整備することが、次の成長ステップとなるでしょう。

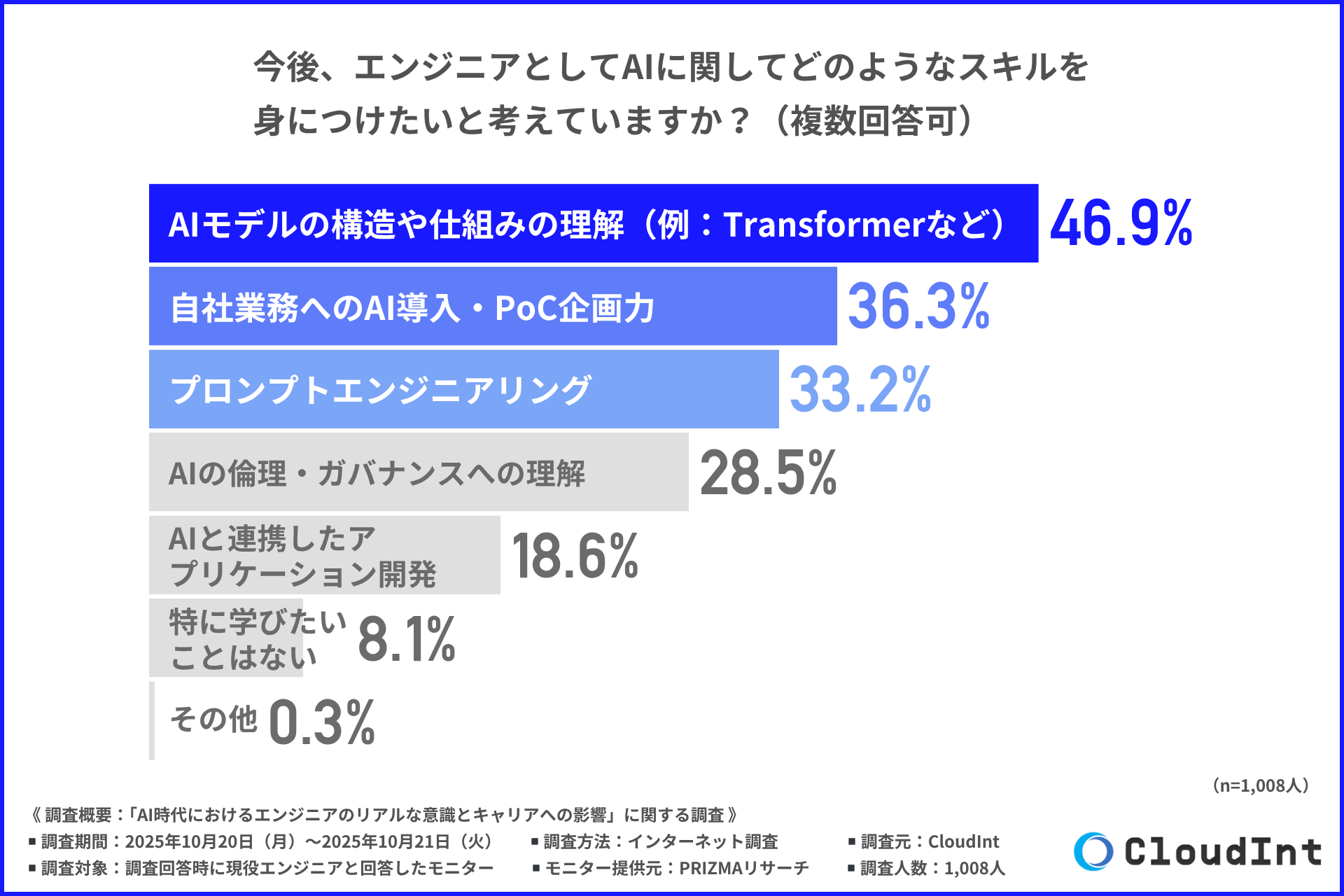

今後エンジニアが求めるのは「AI構造理解」と「導入企画力」——AIを使う側から"創る側"へ

今後身につけたいスキルとして最も多かったのは「AIモデルの構造や仕組みの理解(46.9%)」でした。続いて「自社業務へのAI導入・PoC企画力(36.3%)」「プロンプトエンジニアリング(33.2%)」が続きます。単にAIを"使う"のではなく、"どう組み込み、どう活かすか"という発想にシフトしていることが見て取れます。

また、「AIの倫理・ガバナンスへの理解(28.5%)」も上位に入り、技術だけでなく社会的な責任意識を持って活用する姿勢も広がっています。エンジニアはAIを道具として扱うだけでなく、その影響力を理解し、リスクと成果のバランスを取る役割を担い始めているのです。

これからのエンジニアは"AIを正しく使える人"ではなく、"AIと共に価値を創る人"へ。AIが生み出すスピードの中で、人間にしかできない設計力と発想力をどう発揮するかが、キャリアを分ける最大のポイントになるでしょう。

【まとめ】AI時代のエンジニアは"使う側"から"共に創る側"へ

今回の調査から見えてきたのは、AIがエンジニアの仕事を奪う存在ではなく、"成長を加速させるパートナー"として認識され始めているという現実です。多くのエンジニアは、AIによる自動化を脅威ではなく、より上流工程や創造的な領域に挑むための機会と捉えています。

一方で、AIの導入にはセキュリティリスクやルール整備といった課題も残っています。個人がスキルを高めるだけでなく、組織としてガイドラインや教育体制を整えることが、AI活用を次のフェーズへ進めるための鍵になるでしょう。

今後のエンジニアに求められるのは、"AIを操作する力"よりも、"AIと共に考え、価値を生み出す力"。AIを味方につけ、自らの仕事の意味を再定義できるエンジニアこそが、次の時代の主役となるはずです。

<当調査の利用に関して>

当調査データを引用・転載する場合は「出典:CloudInt」と明記してください。

出典元として下記ページへのリンクをお願いいたします。

https://cloudint.jp/press-release09/

AI時代のエンジニア支援メディア「CloudInt」

CloudInt(https://cloudint.jp/)は、プログラミング・AI活用・WebデザインなどITスキルの最前線を伝える学習メディアです。AI時代におけるエンジニアの成長支援を目的に、スキルアップやキャリア設計に役立つ情報を分かりやすく発信しています。

運営概要

運営:株式会社Textrade

所在地:〒107-0062 東京都港区南青山2丁目2番15号-5F

設立:2021年3月1日

事業内容:WEBメディア運営、WEB制作事業、モバイルアプリ制作事業、SNS運用代行事業、SEOコンサルティング事業

公式サイト:https://business.textrade.org/

-

生成AIスクールおすすめ9選を徹底比較【補助金・無料講座あり】

更新日:2026年2月10日

-

AI(人工知能)が学べるプログラミングスクールおすすめ10選【社会人必見】

更新日:2026年1月27日

-

プログラミングスクールおすすめランキング20選を徹底比較【2026年最新】

更新日:2026年2月10日

-

IT業界・エンジニアに強い転職エージェントおすすめ15選を解説

更新日:2026年2月1日